こんにちは! 就労移行支援事業所CONNECTです。

「オフィスの蛍光灯が眩しくて疲れる」「周りの会話やキーボードの音が気になって集中できない」「特定の服の素材がチクチクして仕事に集中できない」などから日常生活に不便を感じることはありませんか?

その働きづらさは、あなたの能力の問題ではなく、環境とのミスマッチが原因かもしれません。

この記事は感覚過敏とは何か、感覚過敏を活かす仕事や適職探しのコツや工夫について解説していきます。

この記事は次のような人にオススメ

- 感覚過敏の特性を理解したい方

- 感覚過敏を強みに変える仕事の探し方を知りたい方

- 自分に合った働き方を見つけるためのステップを知りたい方

オススメ動画はコチラ▼

感覚過敏とは

感覚過敏とは、音、光、触感、匂い、味などの刺激に対して、脳が過剰に反応してしまう特性です。

視覚、聴覚、触覚、嗅覚など、五感の刺激を過剰に受け取ってしまう状態であり、一つの感覚に過敏な方もいれば、複数の感覚過敏がある方もいて、その強弱は個人差が大きいです。

視覚過敏の例(光や視覚刺激に敏感)

聴覚過敏の例(音に敏感)

-

子どもの泣き声や掃除機の音が「爆音」に感じて耐えられない。

-

教室や職場など複数の話し声があると、すべてがうるさく聞こえて集中できない。

-

ドアの閉まる音や物音に強いストレスや恐怖を感じる。

-

耳栓が手放せない。

触覚過敏の例(触れる感覚に敏感)

感覚過敏はなぜ起こるのか?

感覚過敏は、脳の情報処理の仕方が人とは少し異なることによって起こります。

私たちの脳は、目や耳、皮膚などから入ってくる感覚情報を処理し、「これは危険ではない」「これは重要だ」といった判断をしています。しかし感覚過敏のある方の場合、この情報処理がとても繊細で、普通なら気にならない程度の刺激も、大きなストレスや不快感として脳に伝わってしまうのです。

これは、音のボリュームが大きいのではなく、「ボリューム調整のつまみが脳の中でうまく働かない」状態に近いと言えるかもしれません。

「気にしすぎでは?」「もう少し我慢したら?」と言われることがありますが、それは誤解です。感覚過敏は、本人の性格や努力不足のせいではありません。

例えば、他の人が心地よく過ごせる部屋の温度でも、あなたにとっては寒すぎたり暑すぎたりするようなものです。それを「我慢が足りない」と言われても、どうしようもありませんよね。感覚の受け取り方そのものが違うので、我慢や気合で乗り越えられるものではないのです。

感覚過敏は、発達特性や神経の敏感さなど、その人の脳の“特性”の一つです。決して「おかしい」「間違っている」といったものではありません。あなたが繊細に感じ取っているものは、あなたの脳がそれだけ多くの情報を拾っているから。それはむしろ一つの“強み”としてとらえることもできる特性です。

無理に周囲に合わせる必要はありません。自分が過ごしやすくなる方法や環境を少しずつ見つけていくことが大切です。

疲れやすさとの関係

感覚過敏がある方は、人よりも周囲の雑音・人間関係の緊張感・空気の変化に気づきやすく、それに対応するために脳や神経がフル稼働してしまいます。そのため、同じ時間・同じ環境で働いていても、他の人よりも早く疲労を感じやすいという特徴があります。

このような疲れやすさは「意志の弱さ」や「体力のなさ」ではなく、感覚処理に多くのエネルギーを使っているからこそ起こる自然な反応です。

そのため、仕事選びで特に重要なのは、エネルギーの消耗を抑えられる環境を選ぶことです。

感覚過敏を持つ人が輝ける仕事の「5つの特徴」

感覚過敏を持つ人にとって、働く環境や条件は仕事の内容以上に重要です。特定の刺激に敏感で疲れやすい傾向があるため、自分に合った働き方を選ぶことが、安心して力を発揮する第一歩になります。以下に、感覚過敏のある人が無理なく輝ける仕事に共通する5つの特徴を紹介します。

1. 静かで落ち着いた環境

聴覚や視覚からの刺激が少ない職場は、感覚過敏のある人にとって安心できる場所です。例えば、個室やパーテーションで仕切られたスペース、電話や会話の少ない静かなオフィスなどは理想的です。こうした環境では、余計な刺激に気を取られることなく、目の前の業務に集中しやすくなります。

2. 自分のペースで進められる

急な指示や複数の業務を同時にこなすマルチタスクは、感覚過敏の人にとって大きなストレスになります。そのため、業務の進め方を自分で決められる裁量の大きい仕事や、納期までのスケジュールを自分で管理できる環境が適しています。自分のリズムを守れることで、安心感と集中力が高まります。

3. ルールやマニュアルが明確

「何をどうすればいいのか」が明確に示されている仕事は、余計な不安や混乱を減らしてくれます。あいまいな指示や場当たり的な対応が少なく、ルールや手順が整っている職場では、感覚への刺激に煩わされず、作業に没頭しやすくなります。

4. 在宅勤務やフレックスタイムが可能

働く場所や時間を自由に選べる環境は、感覚過敏のある人にとって大きなメリットです。例えば、自宅で照明の明るさや音の有無、服装の素材などを自分好みに調整することで、外的刺激を最小限に抑えることができます。また、体調や感覚の状態に合わせて働く時間を選べる柔軟性も重要です。

5. 専門性や探求心を活かせる

感覚過敏を持つ人の中には、「過集中」できるという強みを持つ人も多くいます。自分の関心のある分野を深く掘り下げたり、知識やスキルを磨いたりするような専門職や技術職では、その特性が大きな武器になります。周囲に左右されず、一つのことに没頭できる環境が、自分らしく働く鍵となるでしょう。

就労移行支援で行えること

就労移行支援とは

就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害のある方が利用する通所型トレーニングサービスです。利用期間は原則2年間で、専門の支援員と一緒にじっくりと準備を進める仕組みとなっています。

まずは見学や体験を通じて、自分に合ったプログラムを選び、段階的にスキルを身につけていきます。

就労移行支援の具体的なサポート内容

支援員との面談で、自分の強みや課題を客観的に把握していきます。パソコン操作やコミュニケーション、ストレス対処法などのビジネストレーニングを受けられます。

就職活動に向けては、応募書類の添削や面接練習のサポートがあり、企業インターンや職場実習の機会も提供されます。

さらに、就職後も定期的な面談を通じて、職場での悩みや困りごとを相談できます。

【就労移行支援CONNECT】就労移行支援ガイド▶

強迫性障害の方が就労移行支援を活用するメリット

障害への理解がある安心できる環境で、就職準備に集中することが可能です。

自分のこだわりや特性を強みとして活かせる仕事を、支援員と共に探し出すことができます。小さな課題をひとつずつクリアしながら成功体験を積み、自信を取り戻せる点も魅力です。

また、同じ悩みを持つ仲間と出会い、気持ちを共有することもできます。

【関連記事】強迫性障害の方が安心して通える就労移行支援とは?事業所選びのコツを解説!▶

就労移行支援CONNECTとは

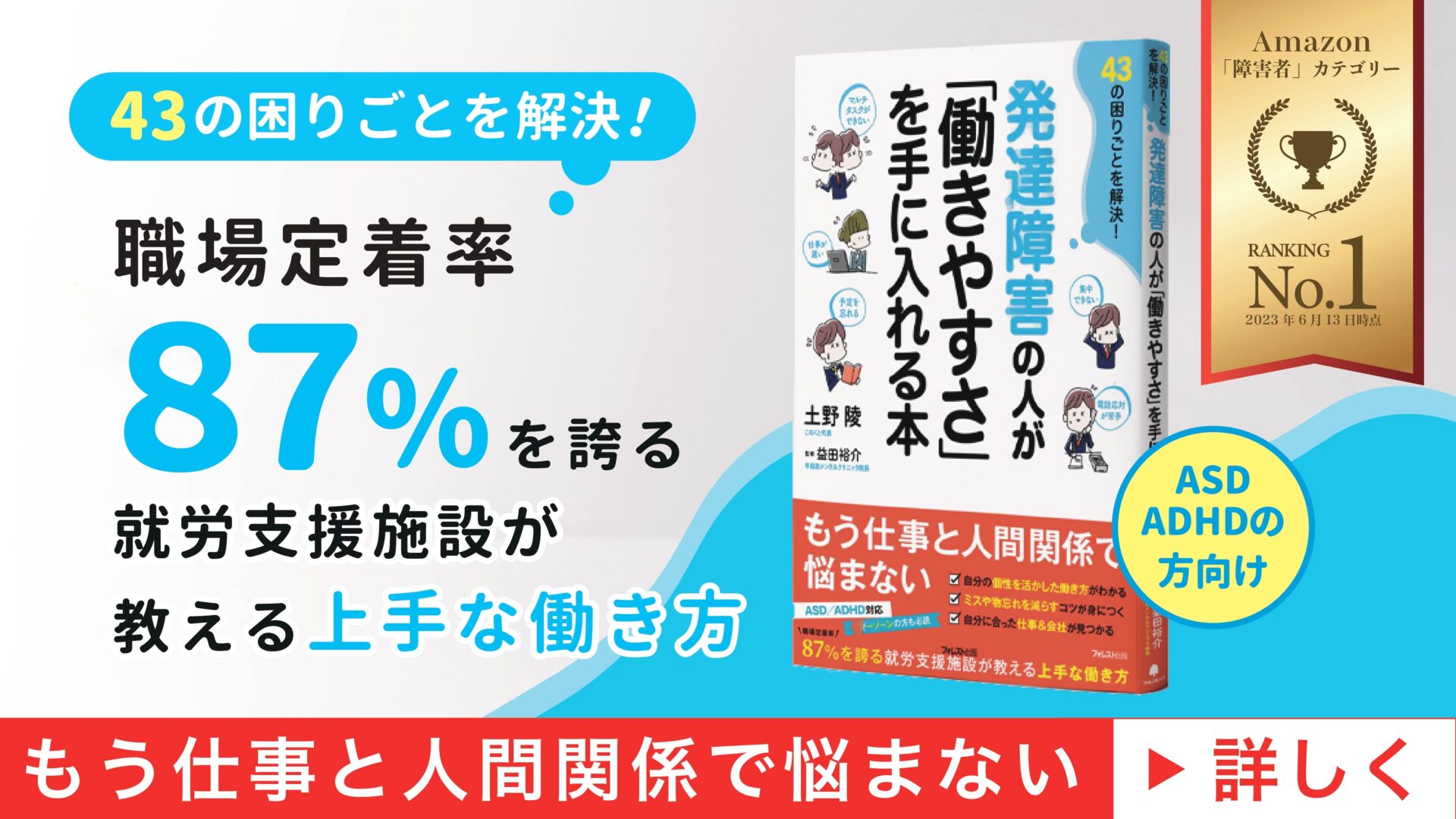

CONNECTは精神・発達障害者の支援に特化した就労移行支援事業所です。関西・関東で12か所の事業所を運営し、通所が難しい方のためにオンラインコースでの支援も行っています。

CONNECTには精神・発達障害者の就職支援に特化した専門スタッフが多数在籍。個人の特性に合わせた訓練プログラムや実習のマッチングが可能です。就職後もしっかりサポートを行うので、87%という高い職場定着率を実現しています(2020年度実績)。

各事業所の雰囲気やスタッフ紹介はこちらをご覧ください

施設内訓練はオリジナルの就職プランだから一切無駄がない

サービスは4つのコースに分かれており、あなたの課題に合った、必要なプログラムを提供します。

ライフスタビリティコース

体調と生活リズムの安定を目指すコースです。「毎日決まった時間に出社できる」という、就職に最も大事な力を身に着けます。

ビジネススキルコース

仕事に必要な対人能力、マナー、作業能力をはもちろん、企業への配慮事項など、就職に必要なあらゆるスキルを身に着けます。

キャリアデザインコース

仕事ができれば何でも良いわけではありません。仕事とプライベートを充実させ「幸せに過ごす」ためにビジネスライフを設計します。

リクルートコース

採用を勝ち取るためのノウハウを伝授します。応募する企業の決定から、書類の作成、面接対策までスタッフがしっかりサポートします。

上記のプログラムに加えて、企業実習・インターンの実施や就職後の定着支援も行っております。

利用方法や対象者など、就労移行支援の詳細はこちら

就職者の声・就職実績はこちら

「自分の適職がわからない」「職場でうまくやっていける自信がない」など、あなたの悩みをぜひお聞かせください。

【就労移行支援CONNECT】事業所案内▶

精神・発達障害に特化した就職サポート!

相談・見学・資料請求 受付中

まとめ

では、最後にこの記事のおさらいです。

まとめ

- 感覚過敏は「能力の問題」ではなく「環境とのミスマッチ」によって起こるものであり、適切な環境や働き方を選ぶことで、自分の特性を強みに変えることができる。

- 感覚過敏のある人が無理なく働ける職場の共通点は、静かで落ち着いた環境、自分のペースで働けること、明確なルールや柔軟な働き方が可能であること。

- 自分に合った仕事を見つけるには、自己分析と環境への配慮の伝え方が重要であり、就労移行支援のサポートを活用することで、より安心して職探しが進められる。

- 就労移行支援事業所では個人の特性に合わせた訓練や実習を提供できる

強迫性障害があっても、あなたが働きやすい場所はきっと見つかります。もしも悩みが長引くときは、専門家に相談したり支援を利用したりすることも、ひとつの方法として覚えておいてください。