こんにちは!

就労移行支援事業所CONNECTです。

「障害者手帳ってそもそも何?」「取得するとどんなメリットがあるの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?障害者手帳は、日常生活や就労をサポートするための大切な制度です。実は、手帳には種類や等級があり、自分の状況に合った手続きが必要です。

本記事では、障害者手帳とは何か?等級や種類・申請条件・申請方法についてご紹介していきます。

- これから障害者雇用で働くことを検討している人

- 障害者手帳の申請に悩まれている人

- 障害者手帳について知りたい人

オススメ動画はコチラ▼

障害者手帳とは?

障害者手帳は、障害のある方が日常生活をより安定して送るための支援を受けやすくするために自治体から交付される手帳です。手帳の取得は任意ですが、医療的な配慮だけでなく、福祉サービスを受ける際、交通や就労の場面でも活用される、いわば「暮らしを支えるパスポート」のような存在です。

障害によって日常生活や社会参加に制約がある方が、必要な支援を受けながら安心して暮らすことができるようにすることが目的です。障害の種類や程度に応じたサポートを受けやすくするため、手帳の交付を通して「公的に状態を認める」制度となっています。

取得はあくまで任意ですが、持っていることで支援制度の利用がスムーズになるケースが多くあります。

■ 3種類の障害者手帳

障害者手帳には、障害の性質に応じて3つの種類があり、それぞれ運用される法律や自治体のルールが異なります。

① 身体障害者手帳

対象:視覚・聴覚・内部障害(心臓、腎臓、呼吸器など)・肢体不自由など身体機能に障害がある方など

交付根拠:身体障害者福祉法

特徴:等級は1級から6級(1級が最も重度)まで細かく分かれています。医師の診断書が必要で、原則として有効期限はありません。

【関連記事】障害者手帳の申請はどうすればいい?取得の手順の解説(身体障害者手帳編)▶

② 精神障害者保健福祉手帳

対象:統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害、てんかんなど精神障害を抱える方など

交付根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

特徴:等級は1級〜3級で、2年ごとの更新制です。初回交付時には診断書または障害年金の証書等が必要になります。

③ 療育手帳

対象:知的障害のある方(18歳未満での知的機能の発達に遅れが認められる方など)

交付根拠:国の通知に基づき、都道府県が定める運用

特徴:名称や等級の分類は自治体によって異なります。原則として更新期間はなく、定期的な判定で再確認される場合があります。

■ 障害者手帳と就労の関係

障害者手帳を取得すると、「障害者雇用枠」での就職活動が可能になります。これは法定雇用率に基づいて、企業が障害のある方を雇用する制度に沿った枠であり、配慮のある環境で働ける可能性が高まります。

一方で、障害者手帳を持っているからといって、必ずしも障害者枠で働く必要はありません。一般雇用枠での就職ももちろん可能です。本人の意思に基づいて、より自分らしい働き方を選べる点が特徴です。

各種障害者手帳の申請方法

障害者手帳は手帳の種類によって申請の流れや必要書類、判定機関が異なります。

ここでは、それぞれの手帳を取得する際の基本的な申請手順をわかりやすく紹介します。

身体障害者手帳の申請方法

身体の機能に障害がある方が対象は「身体障害者手帳」になります。

申請のステップ

1.自治体での確認

まずはお住まいの市区町村にある障害福祉担当窓口に相談し、手続きに必要な書類や様式を確認しましょう。最近では、自治体のホームページから申請書類をダウンロードできる場合もあります。

2.指定医による診断

身体障害の程度を証明するため、指定された医療機関で診断書を発行してもらいます。診断書には自治体ごとに様式があるため、事前に確認が必要です。

3.必要書類の提出

診断書のほか、本人の顔写真(一般的に4cm×3cm)、身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、個人番号が確認できる書類などを揃え、自治体窓口に提出します。

4.代理申請も可能

本人が手続きできない場合は、家族や支援者が代行することもできます。その場合、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。

審査と交付

提出後は自治体にて内容の確認や審査が行われ、交付までにはおおむね1ヶ月ほどかかります。

精神障害者保健福祉手帳の申請方法

うつ病や統合失調症、双極性障害などの精神疾患がある方が対象の手帳です。

申請のステップ

1.窓口での案内確認

市区町村の保健福祉課などに相談し、申請書類や診断書の書式について確認します。Webから取得できることも多いです。

2.診断書または年金証書の提出

原則として、所定の診断書(過去6か月以内のもの)が必要ですが、精神障害を理由とした障害年金を受給している場合は、診断書の代わりに年金証書等を使えることがあります。

3.必要書類の提出

診断書または年金証書、本人の顔写真、本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類をそろえ、自治体に提出します。

4.代理での手続きも可能

家族などによる代理申請も可能で、精神保健福祉手帳においては、委任状の提出を求められないケースが多くあります。

審査と交付

申請から手帳の交付までは1〜2ヶ月ほどの時間がかかります。審査は都道府県または指定都市の精神保健福祉センターで行われます。

【関連記事】精神保健福祉手帳の等級の違いって?等級変更や異議申し立ては出来るの?▶

療育手帳の申請方法

知的発達に特性のある方が対象の「療育手帳」は、知的障害の程度に応じて支援が受けられる手帳です。

申請のステップ

1.まずは相談から

お住まいの自治体の障害福祉窓口にて、申請に必要な手続きや書類、判定予約の方法などを確認します。

2.判定機関での面接・検査

知的障害の程度を確認するため、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障害者更生相談所にて判定を受けます。多くの場合、予約が必要です。

3.書類の提出

本人の写真、身元確認書類、必要に応じて印鑑などを提出します。

4.申請後の流れ

判定結果を踏まえて、自治体での審査が行われ、手帳の交付は約1ヶ月後が目安となります。通知は郵送されるケースが一般的です。

注意点まとめ

・各種手帳の申請方法や必要書類は自治体により若干異なる場合があります。

・最新の情報や書式は、必ずお住まいの自治体の公式サイトや窓口でご確認ください。

・手帳の有無で受けられる支援やサービスの幅が変わるため、早めの相談・準備をおすすめします。

「自分や家族が対象になるかどうか分からない」「申請が難しそう」と感じる場合でも、福祉窓口や相談支援専門員、医療機関に相談することで、手続きのサポートを受けられることがあります。手帳は生活の安心を支えるツールのひとつ。正しく理解して、必要な支援につなげていきましょう。

障害者手帳のメリットとは?

障害者手帳は、単なる「証明書」ではありません。日常生活の安心を支えるとともに、働く・暮らす・楽しむための選択肢を広げてくれる“パスポート”のような存在です。

ここでは、障害者手帳を持つことで得られる具体的なメリットと、それがもたらす価値についてわかりやすくご紹介します。

1. 「暮らし」にゆとりを与える支援制度

障害者手帳を持っていることで、経済的・生活面のサポートを受けられる制度があります。

-

公共料金の割引

上下水道、電気料金、携帯電話の基本料などが割引される場合があります。 -

交通機関の割引

鉄道やバス、航空機などで運賃の割引を受けられるケースがあり、外出や通院がしやすくなります。 -

医療費の助成

自治体によっては、医療費の自己負担が軽減される制度があります。特に長期的な治療や通院が必要な方にとって大きな支えとなります。 -

税の軽減

所得税・住民税・自動車税などの税制優遇を受けられることがあります。

これらの制度は地域によって内容が異なるため、お住まいの自治体の福祉窓口に確認するのがおすすめです。

2. 「働く」選択肢を増やす

障害者手帳を所持していると、「障害者雇用枠」での就職が可能になります。

-

職場での合理的配慮が受けられる

体調や特性に応じた配慮(仕事内容の調整、通院への理解など)を前提にした職場環境で働くことができます。 -

就労支援サービスが利用可能に

ハローワークや就労移行支援事業所など、就職活動を専門的にサポートしてくれる機関での支援を受けやすくなります。 -

転職やキャリアチェンジの幅が広がる

一般枠・障害者雇用枠の両方を視野に入れることで、自分に合った職場を選ぶ機会が増えます。

3. 「地域で暮らす」を後押しする制度も

自治体によっては、下記のような生活支援を提供している場合もあります。

-

公営住宅の入居優先

家賃を抑えながら安心して暮らせる住宅への優先入居が可能になるケースがあります。 -

福祉タクシー券や移動支援

移動が難しい方へのサポートとして、タクシー料金の補助やガイドヘルパーの派遣制度がある地域も。 -

余暇支援やレジャー施設の割引

博物館、美術館、公園などの公共施設の利用料が無料・割引になる場合もあり、気軽にリフレッシュできます。

4. 「周囲に伝える安心材料」として

障害者手帳は、第三者に障害のことを理解してもらうきっかけにもなります。

-

困ったときにサポートを求めやすくなる

周囲に障害が伝わっていないと配慮が受けづらい場面でも、手帳の存在が信頼材料となることがあります。 -

福祉機器・サービスの相談がしやすくなる

手帳を持っていることで、福祉用具や生活支援サービスの導入に関する相談もスムーズになります。

障害者手帳を取得することで、日常生活の安心感が増すだけでなく、「自分らしく生きる」ための選択肢が広がります。支援制度を上手に活用することで、生活の質を高め、社会とのつながりをより感じられるようになるでしょう。

気になる方は、まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談してみることをおすすめします。

【関連記事】発達障害で障害者手帳は取得可能?取得方法や取得するメリット・デメリットを解説!▶

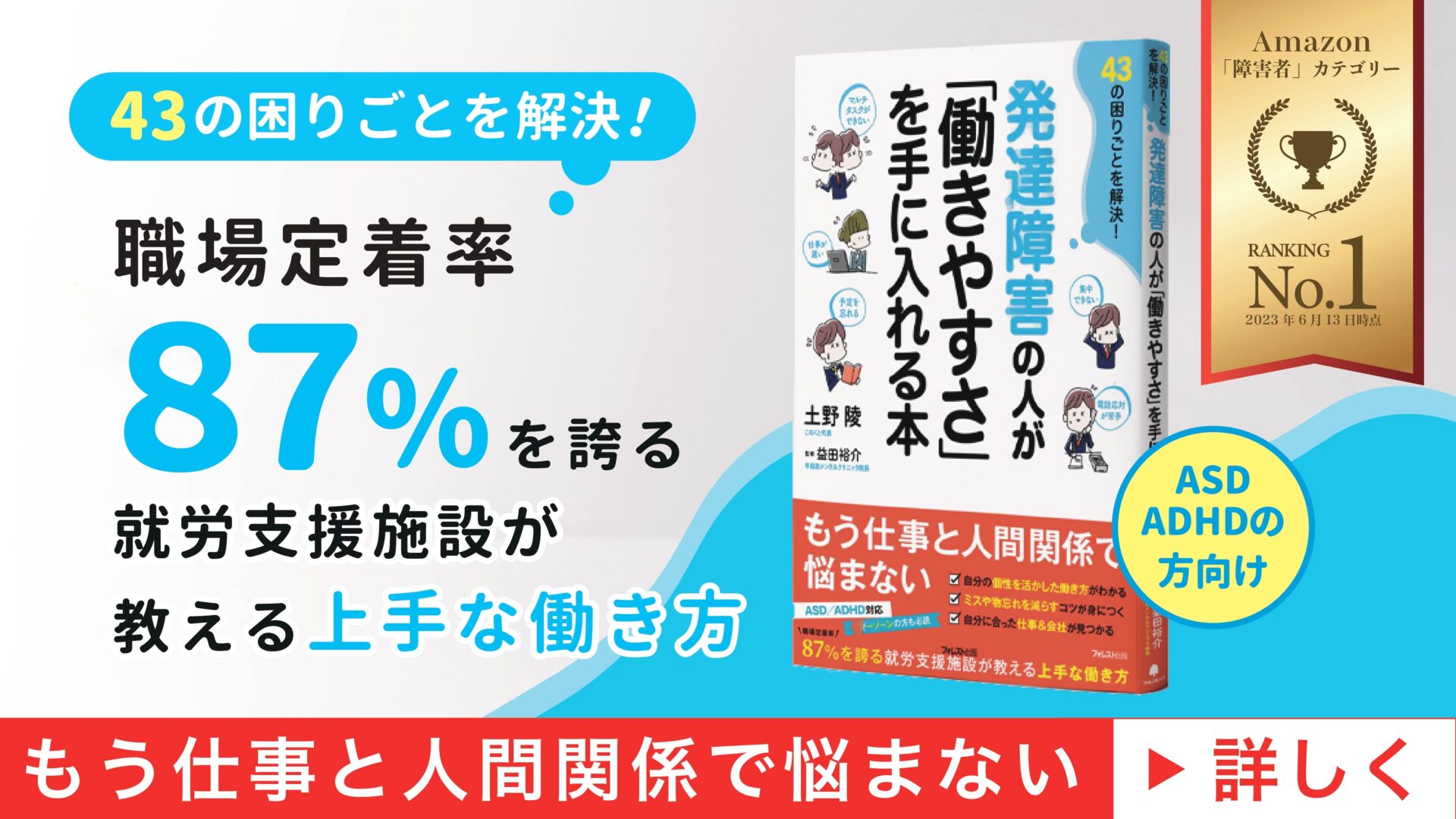

就労移行支援事業所 CONNECTとは

現在、関西に10事業所、関東に2事業所を展開している「精神・発達障がい者の支援に特化」に特化した就労移行支援事業所です。「精神・発達障がい者の就職サポート」に特化したスタッフを積極的に配置しております。安心して働ける仕事探しには、実習でのマッチングが不可欠です。こねくとには豊富な実習実績があり、あなたにピッタリの企業を積極的に開拓します。より質の高いサービスを提供を目指しており、職場定着率87%とこねくとでは、実習でのマッチングと就職後のサポートで、高い定着率を実現します。

※ 2020年度実績

施設内訓練はオリジナルの就職プランだから一切無駄がない

サービスは4つのコースに分かれており、あなたの課題に合った、必要なプログラムを提供します。

ライフスタビリティコース

体調と生活リズムの安定を目指すコースです。「毎日決まった時間に出社できる」という、就職に最も大事な力を身に着けます。

ビジネススキルコース

仕事に必要な対人能力、マナー、作業能力をはもちろん、企業への配慮事項など、就職に必要なあらゆるスキルを身に着けます。

キャリアデザインコース

仕事ができれば何でも良いわけではありません。仕事とプライベートを充実させ「幸せに過ごす」ためにビジネスライフを設計します。

リクルートコース

採用を勝ち取るためのノウハウを伝授します。応募する企業の決定から、書類の作成、面接対策までスタッフがしっかりサポートします。

上記のプログラムに加えて、企業実習・インターンの実施や就職後の定着支援も行っております。

まとめ

・手帳ごとや市区町村ごとに申請方法や条件が違うのでお住まいの市区町村で確認が必要

・障害者手帳を持っていることで、経済的・生活面のサポート、就労の支援などを受けれることがある